|

Глобальная этносоциология

Омск: ОмГУ, 1997. - 212 с.

|

|

Глобальная этносоциология

Омск: ОмГУ, 1997. - 212 с.

|

Знание об эволюции социальной системы, полученное на основе изучения некоторой ее модели, - это всего лишь знание о возможных состояниях, в которых может пребывать общество в будущем, или знание конкретной эволюционной траектории общества (Эволюционная траектория, по определению, состоит из состояний, в которых находится общество в различные моменты времени). В нашем случае это знание одного решения системы дифференциальных уравнений, объединяющей уравнения, приведенные в гл. 2, 4 и 6. Почему употреблено слово "может", а не слово "будет"? Все дело в том, что мы изучали модель в условиях ее изолированности от внешних воздействий. Кроме того, исследование эволюции модели, как правило, требует фиксации некоторого начального состояния, которое являет собой как бы мгновенный фотоснимок с реального общества. Но этот "снимок" обычно слегка размыт, искажен. Значит, в модель изначально закладываются неточности, отличия от оригинала. Насколько близки к одному предсказанию эволюционной траектории другие возможные эволюционные траектории, которые получаются либо при закладывании несколько иных, но близких, начальных данных, либо при учете конкретных внешних воздействий на социальную системы? Ответить на этот вопрос утвердительно - близки, значит, убедиться, что рассматриваемая траектория устойчива! Говорят еще, - стабильна. Саму эволюционную траекторию можно рассматривать как равновесие. Переход от одной эволюционной траектории к другой - это смена равновесий. Непредсказуемая смена равновесий - это бифуркация или катастрофа. Интуитивно ясно, что социальная система, если уж и подвергнется бифуркации, то, "побродив" исторически короткий отрезок времени, рано или поздно окажется в устойчивом равновесии.

Отсюда видно, какое принципиальное значение имеет понятие стабильности (устойчивости) социальных систем. Как эта тема раскрыта в социологии? Ведь ясно, что математическое представление об устойчивом обществе может оказаться далеко не тем, или, по крайней мере, далеко не исчерпывающим по сравнению с тем, что выяснили, исследуя эту проблему, социологи.

Без представления о стабильном состоянии общества невозможно создать полную картину социальной системы. Термин "стабильность" (от латинского stabilis - устойчивый, постоянный) заимствован социологией у естественных наук, где его значение очень детально проработано. Точность при определении во многом достигается благодаря выделению различных частных видов стабильности. В социальных науках этот термин, как правило, не подвергается столь тщательной градации. Поэтому в социологической литературе существует много разночтений. Стабильность ассоциируется с порядком, неизменностью, равновесием, устойчивым функционированием и т.д. Это понятие используется и для описания состояния системы, и структуры, и отдельных элементов или подсистем, и, наконец, процессов и отношений.

Нам представляется, что подобная неопределенность термина затрудняет исследование социальных систем. Как мы уже заметили, происходит это во многом благодаря невыделенности различных видов стабильности. В разные периоды истории социологии акцент ставился на каком-то одном виде стабильности в ущерб другим, но это обрывочное, неполное восприятие оценивалось как цельное представление.

Более того, в отличие от естественных наук, где термины застывают применительно к изучаемому классу явлений и уже не используются для описания других явлений, либо подвергаются модификации, выраженной в усложнении записи термина с использованием дополнительных слов (асимптотическая устойчивость, структурная устойчивость, топологическая устойчивость и т.д), и где термины устойчивость и равновесие никогда не отождествляются, в социологии термины меняют свое значение в зависимости от автора теории, времени создания теории и т.д. Автор новой теории, как правило, не пытается сохранять смысл терминов своих предшественников, поскольку сами эти теории не опираются на достигнутое предшественниками по той простой причине, что не развивают теории предшественников, наследуя при этом значения введенных ими терминов, подобно тому как это происходит в математике, а, наоборот, порождают концепции, имеющие мало что общего с теми, что предлагались до них. Социология, не имея традиций естественных наук, в которых теории, примененные к практике, неизменно обеспечивают технологический прогресс, что способствует закреплению наследуемости значения терминов, вынуждена пока искать базовую универсальную теорию, подобную, например, механике Ньютона в физике. Поэтому в социологии торжествует на сегодня изменчивость, означающая постоянную смену общественных теорий, сопровождаемую сменой значений одних и тех же терминов, и термин "стабильность" не является исключением.

Однако вряд ли мы можем говорить о беспорядочной пестроте термина "стабильность" в социологии. Рассматривая разнообразные трактовки можно проследить довольно четко выраженную этапность развития. Каждая новая парадигма в социологической теории создавала свое понимание стабильности, так же как и равновесия, порядка, изменчивости и т.п. И хотя не всегда присутствовало четкое определение термина, можно все же выделить основные контуры в создании образа стабильного общества.

Предлагаем условно выделить три этапа в развитии представления о стабильности общества. Что является критерием для составления такой схемы?

1. Прежде всего, решение проблемы системных границ и эмерджентных свойств. Нас интересует, как меняется определение стабильности с изменением представления о взаимодействии системы и внешней среды. Признается система закрытой или открытой, осуществляющей обмен со средой?

2. Как разграничиваются два параметра системы - стабильность и изменчивость. Являются ли они диаметрально противоположными и альтернативными, либо между ними возможна взаимосвязь и сосуществование?

Рассматривая развитие восприятия стабильности системы в социологии, обратимся к учениям О.Конта и Г.Спенсера. Идея устойчивости общества у Огюста Конта рассматривается в контексте деления науки на социальную статику и социальную динамику. Оба эти понятия, заимствованные из биологии, означают анатомию и физиологию общественного организма, причем первая часть социологии призвана изучать, как известно, особенности общественного строения, конкретную инфраструктуру, а вторая - развитие общества. Статическому и динамическому состоянию социальной системы соответствуют понятия "порядок" и "прогресс". Оба эти направления исследования проводятся в единстве и взаимосвязи. Стабильность же общества - предмет изучения скорее статики, чем динамики, поскольку именно она занимается анализом взаимодействий между различными частями, их солидарности и гармонии. Социальная динамика носит скорее историко-философский, нежели социологический характер.

Стабильность соотносится с консенсусом общества, воспринимаемым как бесчисленные воздействия частей друг на друга, из которых складывается устойчивая взаимозависимость людей, и порядком, понимаемым по аналогии с физикой как симметричность и уравновешенность структурных элементов.

Таким образом, солидарность, всесторонняя сцепленность, пригнанность друг к другу всех частей, их консенсус и порядок образуют, по Конту, целостность, гармонию и тем самым стабильность общественного организма. Семья, институты, общество в целом рассматриваются в состоянии покоя, когда "силы, обеспечивающие стабильность структурных элементов (а тем самым и общую целостность), преобладают над силами, нарушавшими ее, превращая - в оптимальном случае - их статическое равновесие в динамическое, устойчивый консенсус - в колеблющийся (или "флуктурирующий") [Дав,с.40].

Конт анализирует статическое равновесие общества (когда малые внешние воздействия либо постоянны, либо не меняются сильно во времени на протяжении исследования системы), либо динамическое (когда внешние воздействия заметно меняются за время изучения системы либо по величине, либо по месту приложения). Однако стабильность в контовском понимании - это статическая стабильность, свойственная закрытым системам. Этот вид устойчивости основан на сохранении неподвижных структур, постоянных институтов. Общество пока еще не оценивается как гибкая система, восприимчивая к изменениям.

Здесь необходимо заметить, что закрытость контовского общества вызвана еще и тем, что общество у него ассоциируется со всем Человечеством. Поэтому проблема открытости системы, то есть наличия внешней среды и обмена с ней, попросту не возникает.

Герберт Спенсер также делает акцент на том, что общество как биологический организм состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых частей и, следовательно, задачей социолога является изучение взаимосвязей и взаимозависимостей в этом целостном образовании. Общество рассматривается через идею эволюции - движения от бессвязной однородности (гомогенности) к разнородности (гетерогенности), от рассеянности к концентрированности. В ходе эволюции возрастает дифференциация структуры и функций (рост структурной разнородности), что обусловливает устойчивое развитие. Всякое однородное целое оценивается как неустойчивое. Рост дифференциации сопровождается ростом интеграции. Результат этих процессов - состояние динамического равновесия.

Таким образом, социальная жизнь всегда стремится к равновесию, проявляющемуся в нейтрализации возмущений и в приспособлении к новым условиям. Спенсер рассуждает об усложнении в ходе эволюции связей системы с окружающей средой. Однако его трактовка общества как специфического дискретного организма приводит к рассмотрению социальной системы как закрытой, а потому энтропийной (не обменивающейся со средой энергией, веществом и информацией).

Аналогичное восприятие устойчивости и целостности общества мы видим и у Эмиля Дюркгейма в его теории механической и органической солидарности. Стабильность традиционного общества поддерживается благодаря сходству и коллективному сознанию, то есть, говоря языком современного системного подхода, через доминирование положительных обратных связей. Целостность и устойчивость современного общества, по мнению Дюркгейма, обеспечивается с помощью разделения труда и специализации, а также одновременного нарастания функциональной взаимозависимости и взаимообмена. Однако такое общество способно потерять свою стабильность и солидарность из-за недостаточной отрегулированности отношений между элементами системы. Поэтому решающую роль в преодолении разъединения и аномалии играет развитие профессиональных корпораций, а также идеалов, верований и других коллективных представлений. Следовательно, общество Дюркгейма - это хотя и интегрированное целое, но пока еще замкнутая система.

Таким образом, для первого этапа в исследовании стабильности общества характерны:

Постановка новой проблемы еще более заметно выражена в исследованиях Питирима Сорокина. Его теория социокультурной динамики оказалась одной из первых попыток социологической интерпретации динамической стабильности. Механизм смены типов культур, по Сорокину, показывает, с одной стороны, изменчивость системы, а с другой - ее постоянную тенденцию к стабилизации.

Идея динамики развития оказывается органически связанной с идеей равновесия. Изменение и постоянство воспринимаются как необходимый ритм жизни. Начало нового цикла всегда оказывается попыткой вернуться к гомеостазису системы и одновременно стремлением изменить качественное состояние системы.

Однако только с развитием общей теории систем и кибернетики, оказавших сильное воздействие на социологию, начинается детальное исследование динамического равновесия и динамической стабильности Все четче обозначилась мысль, что "если общество и является системой, то вовсе не аналогично и уж тем более не подобно организму" [Гро,с.7]. Развитие кибернетики показало, что закрытые системы имеют тенденцию к росту энтропии (дезорганизации, утрате всяких различий). Классическое восприятия системы как закрытой сменилось обоснованием негоэнтропии (минимума энтропии) и открытой системы, обладающей подвижными границами. Социальные системы стали оцениваться как незамкнутые и существующие за счет питания потоками вещества, информации и энергии, поступающими из внешнего мира.

Постановка новой проблемы в исследовании неизбежно ставила вопрос о механизме стабилизации открытых социальных систем. Идеи статической стабильности тоже уже не могли объяснить и процесс воспроизводства системой своей структуры. Поэтому структурным функционализмом была заимствована идея кибернетики о спонтанном (самопроизвольном) поддержании системой своей стабильности за счет саморегуляции и отрицательных обратных связей. Это новое направление стало попыткой объяснить самосохранение общества и возможность обеспечения взаимозависимости ее частей.

В концепции Т.~Парсонса система постоянно поддерживает состояние сложного порядка благодаря отношениям обмена с внешней средой посредством входа и выхода (схема системы обменов в обществе). Внешней средой для социальной системы являются Культурная система (то есть этническая система), система Организма, система Личности,"Высшая Реальность" и Физико-органическое окружение.

Общество находится в состоянии равновесия. Заметим, что функционализм рассматривает равновесие не как статическое, а как динамическое. "Части общества постоянно меняются, и эти изменения ведут к ответным изменениям в других частях социальной системы" [Rit,с.48].

За счет функциональной части анализа общество в итоге рассматривается как находящееся в состоянии неустойчивого равновесия целое, где у каждой части есть своя функция. В такой ситуации постоянно происходят процессы нарушения и установления равновесия. В зависимости от конкретного соотнесения этих процессов система может обладать динамической стабильностью или быть нестабильной, но, тем не менее, она всегда стремится к поиску динамической стабильности, порядка и консенсуса. Поэтому понятие "стабильность" оказывается важнейшим элементом анализа Парсонса. "Система стабильна или находится в относительном равновесии, если отношение между ее структурой и процессами, протекающими внутри нее, и между ней и окружением таково, что свойства и отношения, названные нами структурой, оказываются неизменными" [{Пар94,с.465]. Парсонс также указывает, что стабильность может быть и статичной, и подвижной. Однако позволим заметить, что понятия "стабильность" и "равновесие" у Парсонса часто сильно сближаются. Оба они отражают неизменность системы, сохранение основных ее параметров. В итоге специфика стабильности остается нераскрытой.

Какие же процессы влияют на стабилизацию общества с точки зрения Парсонса? Прежде всего это взаимозависимость частей, их интеграция, адаптация, дифференциация, а также действие обратных связей, которые осуществляют обмен в системе (баланс в шести системах обмена). Это способствует спонтанному саморегулированию общества. (Заметим, что эта идея появилась у Парсонса под влиянием кибернетики). Причем стабильность - это процесс взаимообмена входов и выходов между единицами (подсистемами) в системе и между системой и ее окружением.

Ресурсы, необходимые для обмена, - это ценности, нормы, цели и средства. Движение ресурсов контролируется с помощью обобщенных символических посредников (деньги, власть, влияние, обязательства). Некоторые идеи, раскрывающие процесс стабилизации, Парсонс заимствует и у классической механики:

Таким образом, динамическое равновесие и стабильность в обществе поддерживаются целым рядом приспособительных механизмов. Одним из важных процессов, помимо интеграции, дифференциации, интернализации, институционализации, адаптации, социализации, является "социальный контроль". На него возлагается функция преодоления потери равновесия в результате неосуществления ролевых ожиданий, недостаточной интернализации ценностей, норм общества и т.д. Социальный контроль (действия власти, санкции институционального комплекса (oфициально признанных и утвержденных норм и ценностей)) мобилизуется против отклонений в системе и поддерживает общество в динамическом равновесии.

Следовательно, проблему стабилизации Парсонс переводит в плоскость исследования устойчивости институционального комплекса. Стабильность выступает как

Подводя промежуточный итог, укажем, что динамика равновесия в концепции Парсонса показывает "способность системы достигнуть состояния равновесия в точке, отличной от первоначального положения" [Пос,с.58]. Это является показателем появления в исследовании социальных систем идеи динамической, а не статической стабильности. Жизнь выступает теперь как постоянная смена равновесных состояний и изменений.

Перемены в обществе, на которые Парсонс обращает внимание в своей более поздней концепции эволюционизма (статья "Эволюционные универсалии развития", 1964) , связаны с процессами нарастающей адаптации и дифференциации. Однако, несмотря на попытки усовершенствовать свой метод через рассмотрение развития вследствие дифференциации, основной акцент в теории структурного функционализма делается на стремлении общества к согласию, солидарности, стабильности, а не на тенденции к враждебности, противостоянию и, следовательно, к изменениям. Основной целью исследования остается поиск "аспектов относительно устойчивого в абсолютно подвижном" [Сов,C.381]. Любые социальные явления, ведущие к нарушению равновесия социальной системы рассматривались Парсонсом как аномальные, разрушающие здоровье общества.

Таким образом, стабильность общества рассматривается Парсонсом и в целом структурным функционализмом как динамическая. Однако либо стабильность по-прежнему путается с равновесием, либо изменения в системе рассматриваются как "изменения в своей основе скорее спокойные, организованные, нежели имеющие характер катаклизма, как это часто характерно для теории конфликта" [Rit,с.48]. Порядок как идеальное состояние исключает борьбу, а насилие, противоречия, хаос не являются механизмами достижения стабильности в обществе. Такой подход являлся нормативным, поскольку порядок и стабильность воспринимались в духе философии Просвещения как высшие ценности.

Несколько иной подход в рассмотрении стабильности общества мы находим в исследованиях Роберта Мертона. В его функциональной теории проблема стабильности приобретает новые аспекты.

Уточнения Мертона применительно к функционализму касались в первую очередь понятия "функция". Положение о том, что одно и то же явление может иметь различные функции, так же как и одна и та же функция может выполняться различными явлениями, сделало понятие "функция" более пригодным для анализа динамических процессов. Дальнейшее уточнение - введение понятия "дисфункции" - тоже способствовало исследованию общества как динамической системы.

Дисфункция способна нарушать саморегуляцию системы, разрушая ее адаптацию и равновесие. Введение этого нового понятия позволило исследовать баланс функциональных и дисфункциональных следствий, что придало функционализму большую жизнеспособность.

Следующее уточнение Мертона - введение различия явных и латентных функций (латентная функция есть следствие, которое не входило в намерение действующего, не осознавалось) - также дало возможность придать образу общества больший динамизм, например, при исследовании таких дисфункциональных явлений, как аномия.

Итак, в центре внимания функционалистов оказываются не только согласие и порядок, но и напряжения. Стрессы, противоречия в структуре. "Исследуя такие явления, как дисфункции, баланс и функциональные альтернативы, Мертон вполне способен рассматривать конфликт и изменения" [Rit,с.192]. Но это еще только первые попытки отойти от образа общества, не подверженного конфликтам и нестабильности.

Все сказанное приводит к выводу, что для второго этапа в развитии исследований стабильности общества характерны следующие черты:

Для характеристики этого этапа обратимся прежде всего к конфликтологии. Теория конфликта стала попыткой скорректировать концепцию Парсонса о согласии общества. Идея равновесия стала рассматриваться как несовершенная и даже ложная.

Ставя в центр анализа не нормы и ценности, а интересы, не порядок, а рассогласование, конфликтологи приходят к выводу о позитивной и созидательной, а не разрушающей функции конфликта в обществе. Насилие, разногласия, отклонения могут являться при определенных условиях основой интеграции системы, ее приспособления к среде, а также может быть инструментом формирования, стандартизирования и поддержания социальной структуры. Оказывается, что жизнь и борется с конфликтами, обеспечивая стабильность, и одновременно постоянно их воспроизводит. В итоге одним из механизмов стабилизации становится конфликт, являющийся органическим элементом структуры. Разногласие выступает как новый толчок в динамике системы, как страхующий клапан, позволяющий привести социальную систему в соответствие с изменившимися условиями. Стабильность выступает как динамическая, поскольку система использует для своей стабилизации не только согласие, но и возмущения, и конфликты.

Таким образом, перенос акцента на идеи изменения поставил под сомнение идею спонтанного поддержания равновесия системы. Исследование динамизирующей роли конфликта способствовало проникновению в социологию теории организации.

Еще один подход к решению проблемы стабильности связан с появлением синергетики. Распространение этого междисциплинарного исследования знаменовало переход к постклассическому этапу развития науки. Синергетика изучает открытые и саморазвивающиеся системы различных классов: система не замкнута и существует за счет того, что питается потоками вещества, информации и энергии, поступающих из внешнего мира. Социальные системы оцениваются как напоминающие нелинейные, которые характеризуются особым механизмом бифуркаций, необратимостью и неопределенностью. Случайные флуктуации (возмущения) выводят систему из равновесия, и она в результате теряет стабильность. Благодаря действию положительных обратных связей, флуктуации все больше усиливаются и могут привести к бифуркации - разрушению прежней структуры и переходу ее в новое качественное состояние.

Возможно, что система перейдет на другой, более высокий уровень упорядоченности (диссипативная структура). Именно это и называется самоорганизацией системы. "Переход через бифуркацию - такой же случайный процесс, как и бросание монеты. Существование неустойчивости можно рассматривать как результат флуктуаций, которые сначала были локализованы в малой части, а потом распространились и привели к новым макроскопическим состояниям" [При86,с.56].

Таким образом, неравновесность и нестабильность перестали рассматриваться как нечто разрушающее и негативное. В результате перехода от равновесного состояния к сильно неравновесному возникает порядок нового, ранее неизвестного типа. Хаос выступает как созидательное начало. Поэтому внимание синергетики всегда обращено к неустойчивому и меняющемуся. Страх перед хаосом, энтропией, беспорядком был преодолен. На смену ему возникла мысль: "Без неустойчивости нет развития". " Неустойчивость не всегда есть зло, подлежащее устранению, или же некая досадная неприятность. Неустойчивость может выступать условием стабильного и динамического развития" [Кня,с.13]. Устойчивость и равновесность могут даже оцениваться как тупики эволюции (И.Пригожин).

Однако, с точки зрения современной синергетики (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов и другие), нельзя вообще не учитывать состояние стабильности. Устойчивость вырастает из неустойчивости, в результате неустойчивости, ибо начало нового структурного образования связано со случайностью, хаосом. Но затем устойчивость снова оборачивается неустойчивостью. "Стадии устойчивости и неустойчивости, оформления структур и их разрушения сменяют друг друга" [Кня,c.17].

Синергетика также полемизирует с кибернетикой, исследуя роль отрицательных и положительных обратных связей в системе. Напомним, что Н.Винер считал, что отрицательные связи - это основное свойство системы, гарантирующее ее стремление к гомеостазису. В синергетике приоритетное внимание уделяется положительным связям. "Ведь одни только отрицательные связи, доведенные до своего логического конца, приводят к застою, к деградации организации, к прекращению всякого развития..." [Мои,[c.71. Для развития, для роста сложности и повышения уровня многообразия необходимы положительные связи.

Итак, привнесение в исследование идеи неравновесности, нелинейности и нестабильности показало многовариантность путей развития, наличие выбора из нескольких альтернатив. Действительность стала рассматриваться как всего лишь одна из реализованных возможностей. "Казавшееся цельным и монолитным на глазах расползается на относительно автономные локальные области и подсистемы, анклавы и временные (диссипативные) структуры. Словом, реальность воспринимается как неоднородная и многообразная" [Коз,C.15].

В итоге все это означает и новый аспект в проблеме роли каждого отдельного человека в процессе развития социальной системы. Индивид, который знает законы самоорганизации, "может сознательно ввести в среду соответствующую флуктуацию, если можно так выразиться, уколоть среду в нужных местах и тем самым направить ее движение. Но направить, опять же, не куда угодно, а в соответствии с возможностями объекта..." [Кур,с.56].

Каково же восприятие стабильности в сегодняшней социологии? Прежде всего, наблюдается отход от прежних классических, модернистских представлений об обществе, системе, социальной структуре, человеке. Закат "духа Просвещения" и осознание ограниченности прежней социологии сопровождается поисками новых средств анализа и репрезентации социальной реальности. И эти новые подходы постепенно разрушают образ общества, находящегося в равновесии, порядке, стабильности, бесконфликтности. Знаком этого периода становится процессуальность, поиск динамики, обращение к "мягкой" социальной методике, мозаичность в описании социальной жизни и т.п.

Здесь необходимо отметить появление новой постановки проблемы, связанной с именем Н.Лумана. Его теория самореферентных систем является новым этапом в развитии системных представлений. Этому способствовало восприятие системы как чего-то, способного отличать себя от среды и воспроизводить эту границу. Общество также постоянно воспроизводит различение себя и внешней среды. Понятие " аутопойесиса" отражает это свойство системы. Помимо аутопойетического свойства, система обладает также самореференцией - способностью описывать себя.

Следствием такого рассмотрения системы является акцент не на людях или действиях как элементах системы, а на коммуникациях. "Это позволяет представить социальную систему как оперативно закрытую систему, состоящую из собственных операций, производящую коммуникации из коммуникаций" [ЛумПр,с.31]. Такая система воспроизводит сама себя посредством собственных операций, не имеющих отношения к среде. Окружающая среда ничего не может внести в систему (в отличие от теории Т.Парсонса).

Этот подход изменяет традиционное восприятие структуры системы. Теперь она не является совокупностью элементов. "События не обладают временной протяженностью, они мгновенны. Поэтому структура, представленная как отношения событий, неустойчива" [Гро,с.274]. Таким образом, структура перестает быть фактором устойчивости системы. Стабильность воспринимается еще в более динамическом аспекте, поскольку является стабильностью не элементов, а коммуникаций (стабильность согласия участников взаимодействия по поводу их действий и переживаний, но не стабильность элементов или самих действий).

Заметим, что появление новых системных идей связано с изменением представления о структуре. На раннем этапе развития социологии доминировало восприятие структуры как мертвого слепка, жесткого каркаса, застывшей конфигурации, постоянной и неизменяемой. Она существовала как бы независимо от индивидов. Процессы и события рассматривались как вторичные по отношению к структуре. Термин "стабильность" был тесно связан с рассмотрением структуры и означал прежде всего неизменяемость. Со временем такое восприятие меняется, и теперь структура системы оценивается как динамичное целое. Она исследуется как процесс, а не статичное состояние (например, структура для Э.Гидденса - это набор правил, ресурсов, имеющих отношение к воспроизводству социальных систем). На первый план выходят характеристики инвариантных аспектов.

В итоге современное системное мышление больше учитывает динамику и при рассмотрении проблемы стабильности. Стабильность теперь оценивается как стабильность процессов. Это не есть неизменность, но "способность системы сохранять данное состояние, которое является нормой для нее, стремление сохранить это состояние и способность возвращаться в это состояние в случае вынужденных отклонений" [Зин,с.275]. Система бесконечно "пульсирует", меняет стабильное состояние на нестабильное, порядок на конфликт и рассогласование.

Заметим, что динамическое восприятие структуры системы и стабильности подчеркивает, что индивиды и структуры предполагают наличие друг друга. "Структуры формируют человеческую практику, а человеческая практика воспроизводит структуры" [Сью,с.19]. Этот аспект позволяет соединить в изучении проблемы стабильности макро- и микроподходы в анализе общества. Помимо системного исследования стабильности необходимо рассматривать стабильность смыслов, значений, символов, интерпретаций, стилей и т.д., поскольку "индивид и общество - это не разные вещи, но две различные перспективы на один и тот же целостный процесс" [Коз,с.19].

Итак, для третьего периода в развитии исследований стабильности характерны:

В математике, как правило, употребляется термин "устойчивость", который в зависимости от изучаемого явления имеет различные значения, но каждый раз, когда значение этого термина меняется применительно к новым обстоятельствам, к слову "устойчивость" добавляются уточняющие слова.

Поясним сказанное на примерах, когда понятие "устойчивость" используется применительно к динамическим системам. В таком случае это:

В другом значении термин "устойчивость" применяется к геометрическим или иным объектам и показывает непрерывную зависимость этих объектов от параметров [МЭС,с.604]. В конце XX-го века в математике интенсивно исследуется структурная устойчивость системы, означающая одинаковое качественное поведение целого класса в чем-то близких друг другу (динамических) систем.

Заметим, что термин "устойчивость" в математике и физике в высшей степени многогранен. Например, если для А.Пуанкаре устойчивость - стремление выведенной из состояния равновесия системы вернуться в это состояние, все более и более приближаясь к нему, то у А.М.Ляпунова - уже более широкая концепция. Состояние системы считается устойчивым, если при некоторых начальных возмущениях система все последующее время остается в окрестности этого состояния. Устойчивость же, по Лангранжу, трактуется еще менее ограничительно [Свир,с.123].

Для всех возможных употреблений этого термина единственным общим моментом является интуитивное понимание следующего: слово "устойчивый" обозначает "нечто (может быть, система) способное реагировать на изменения в окружающей среде (например, возмущения, случайные помехи) и по-прежнему сохранять приблизительно то же самое поведение на протяжении определенного периода времени" [Кас,с.58]. Однако многогранность определения во многом преодолевается благодаря выделению различных видов устойчивости: классической, структурной, связной, статической, динамической, устойчивости к внешним возмущениям, устойчивости по начальному положению и т.д.

Легко убедиться, что термин "стабильность" употребляется в разных значениях и в современных социальных исследованиях. Показанный выше разнобой в анализе стабильного состояния общества до сих пор не преодолен полностью.

Нередко стабильность трактуется очень широко, например, как способность системы функционировать и развиваться [Проб,с.80-81]. \newline Встречается и отождествление стабильности с системностью, целостностью системы [Мет,с.16].

Иногда под стабильностью понимается неизменность состояния общества [Ген95,с.205] либо способность системы сохранять качественную определенность. Подобное понимание, как нам кажется, соответствует восприятию стабильности, характерному для первого и второго периода социологии. Фактически стабильность по-прежнему сводится к равновесию системы, постоянству ее состава, структуры, функций.

Однако встречается указание на стабильность как способность сохранять равновесное динамическое состояние [Сух,с.135] или как способность системы возвращаться в состояние равновесия после небольших возмущений [Sha]. Некоторые авторы отмечают, что стабильность покоится на совокупности неустойчивых равновесий между системообразующими и системоизменяющими процессами [Бурж,с.6]. В основе этих определений лежит современная трактовка устойчивости в общей теории систем. Система устойчива, "если она обладает замкнутым преобразованием" [Кла,с.148], то есть имеет возможность не поддаваться определенным типам возмущений.

В данной главе под стабильностью мы будем понимать способность системы сохранять параметры в определенных пределах, противодействовать возмущениям и возвращаться в равновесное состояние в случае отклонений.

Становится очевидным, что специфику понятия "стабильность" следует искать, во-первых, в направлении выявления его признаков, во-вторых, через анализ других характеристик системы (равновесие, стационарность, изменчивость) и, в-третьих, через выделение частных случаев стабильности. Без этого невозможно составить цельное представление о стабильной социальной системе.

Термин " стабильность" характеризует процесс, хотя и связанный с равновесием, но не идентичный ему, а именно процесс, противодействующий изменению равновесия. Поэтому стабильность лучше всего определять как способность системы сохранять равновесие и способность возвращаться в него в случае вынужденных отклонений.

Рассмотрим частные случаи соотношения стабильности и равновесия. Равновесная система может обладать стабильностью. Классический пример тому - соотношение показателей смертности и рождаемости племени. Когда рождаемость и смертность сбалансированы, племя, обладая достаточным количеством ресурсов, способно находиться в равновесии, являться частью равновесной экосистемы (равновесное стабильное состояние). Изменение баланса (например, рождаемость немного превысила смертность) может не оказать заметного влияния. Примерами равновесной стабильной структуры являются феодально-крепостническая Россия до кризиса барщинного и оброчного хозяйства, СССР 30-х и 50-х годов, страны западной демократии.

Однако не каждая равновесная система стабильна. Существует немало примеров того, как малейшие внутренние или внешние возмущения способны нарушить равновесие и привести к разрушению системы. (СССР 70-80-х годов, древние государства, например, поздняя Римская империя).

Помимо равновесных стабильных и равновесных нестабильных систем, в природе и обществе существует много примеров, когда неравновесная система "может обладать стабильностью и стремиться постепенно к равновесию" [Исс,c.218] - неравновесные, но стабильные состояния. Пример - страны западной демократии в период кризиса.

В то же время природные и социальные системы демонстрируют и неравновесные нестабильные состояния. Пример тому - революции и войны (точки бифуркации), когда нарастает неупорядоченность, разрушения, неопределенность.

Заметим, что разные фазы развития социальной системы могут характеризоваться разным соотношением равновесия и стабильности. Например, СССР довоенного и послевоенного периода - это, скорее, равновесная система с довольно высокой стабильностью. Но СССР 70-80 годов оценивается как система с низкой стабильностью. Будучи выведенным из равновесия, "коммунистическое общество с большим трудом возвращается в него" [Зин,с.365].

Часто о стационарности говорят применительно к равновесным системам. Система в таком случае выступает как автономная - ее описание не зависит от времени. Однако не каждая равновесная система стационарна. Если характеристики системы зависят от времени, то такое равновесие является нестационарным, или иными словами, периодическим (неавтономная система). Система меняется со временем, но по определенному закону (по кругу, волновое равновесие). Например, после потери стабильности система не обязательно восстановит равновесное стационарное состояние. Возможны циклические равновесия. "При таких равновесиях может случиться, что политическая и экономическая системы будут совершать периодические колебания относительно "старого", в прошлом стационарного равновесия (социализм - капитализм - социализм - капитализм)" [GuLap]. Как и в случае с равновесном стационарным состоянием, равновесное периодическое состояние тоже может быть стабильным (стабильная равновесная стационарная система, стабильная равновесная нестационарная (периодическая) система).

В случае неравновесных стабильных систем можно также наблюдать и стационарность, и нестационарность (стабильная неравновесная стационарная система, стабильная неравновесная нестационарная).

Рассмотрение соотношения стабильности и стационарности будет неполным, если не учесть, что проведенная в семидесятых годах статистическая обработка систем различных классов, в том числе и социальных, выявила связь между двадцатью параметрами. Как правило, если система обладает всецелонадежностью (сохраняет свой характер даже в том случае, если будет уничтожено любое количество ее подсистем за исключением одной), то система и стабильна, и стационарна. Всецелонадежные, но нестабильные и нестационарные системы встречаются очень редко [Уем,с.183].

Если проанализировать, каким образом стационарная система реагирует на возмущения, то в некоторых случаях состояние системы будет оценено как нестабильное. Это встречается в сильно неравновесных системах. "В таких состояниях определенные флуктуации вместо того, чтобы затухать, усиливаются и завладевают всей системой, вынуждая ее эволюционировать к новому режиму, который может быть качественно отличным от стационарных состояний, соответствующих минимуму производства энтропии" (то есть характерных для равновесных и слабо равновесных систем - Л.Паутова) [При86,с.195]. Нестабильное стационарное состояние приводит к спонтанной самоорганизации системы - появлению неравновесной нестационарной стабильной (в частном случае - стационарной) структуры (диссипативной).

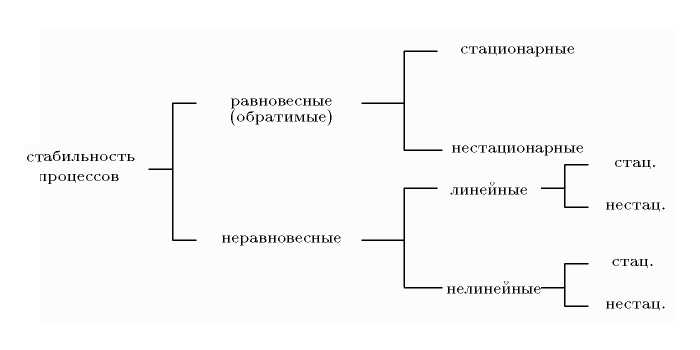

Таким образом, отметим следующие основные случаи соотношения трех параметров системы - равновесия, стационарности, стабильности:

Однако простого указания на взаимосвязь стабильности и изменчивости явно недостаточно. Подвижность и инновация не только не противостоят стабильности, но являются неотъемлемой ее частью. В данной главе под стабильностью мы будем понимать не только сохранение параметров системы и возвращение к ним в случае вынужденных отклонений, но и процесс одновременного изменения, процесс "упорядоченного, организованного изменения" (orderly change) [For]. Целью стабильности является скорее поддержание способности системы адаптировать изменения, нежели удержание системы в изоляции от этих изменений. Стабильность обеспечивает "различного рода сдвиги при одновременном сохранении важнейших для объекта свойств и отношений, позволяющих рассматривать его как тождественный самому себе" [Бла,с.163].

Подобные рассуждения позволяют некоторым исследователям разграничивать понятия "стабильность", "устойчивость", "изменчивость". Например, Э.С.Гершгорин определяет устойчивость как понятие для отражения постоянства состава, структуры и функций системы на каждом этапе ее развития, а изменчивость как процесс функционирования системы (в узком смысле слова) или как процесс изменения на каждом этапе развития (в широком смысле). "Понятие же "стабильность" должно отражать единство устойчивости и изменчивости на каждом данном этапе развития системы" [Гер,с.44].

Таким образом, стабильность основана на неустойчивом равновесии между противоположными тенденциями, силами: системообразующими и системоизменяющими. Первая тенденция - это постоянное схождение, конвергенция, свертывание разнообразия, стремление сохранить неизменность (линейность). Вторая - расхождение, дивергенция, стремление к изменению, развитию, новому качеству (нелинейность).

Заметим, что эти две тенденции обусловлены различными взаимоотношениями системы с внешней средой. Стремление системы к самосохранению, гомеостазу, устойчивости основано на действии отрицательной обратной связи или, как она еще именуется, - I контуром обратной связи. За счет этого в системе обеспечивается саморегуляция. Наоборот, разнообразие, изменчивость, неопределенность и, как следствие, саморазвитие, обеспечиваются положительной обратной связью (II контуром обратной связи). Взаимоотношения этих двух процессов необходимо всегда рассматривать не как противостояние (или устойчивость или изменчивость), а как сосуществование, взаимопроникновение. Их оптимальное сочетание - пластичность.

Итак, под стабильностью мы будем понимать единство устойчивости, обеспечиваемой отрицательной обратной связью и линейностью процессов, и изменчивости, основанной на положительной обратной связи и нелинейности. В зависимости же от соотношения этих двух процессов можно выделять различные частные случаи стабильности.

Стабильность будет рассматриваться на нескольких уровнях и в разных значениях, часто отличающихся друг от друга. Поскольку ключевую роль в системном анализе играет понятие структуры, начнем с анализа стабильности структуры.

До настоящего времени как в философской, так и в социологической литературе нет достаточной ясности в определении специфики этого понятия применительно к социальным явлениям. Мы уже отмечали, что в социологии наметился отход от классического представления о структуре как жесткой конструкции, неизменной решетке. Гораздо чаще структура рассматривается как коммуникация, как динамичная структура, как "локализованный в определенных участках среды процесс" [Кня,с.6]. Однако, как и в традиционном значении, структура оценивается как более менее стабильная целостность, обеспечивающая "жесткость" во времени и пространстве.

В свете этих соображений представляется важным проанализировать стабильность структуры и в том, и в другом значениях.

Первый случай - это статичная структура. Ни ее элементы, ни связи между ними не изменяются. Иногда такую структуру называют "уровнем основ" [Исс,с.114] или нормальной структурой [Кар,с.327].

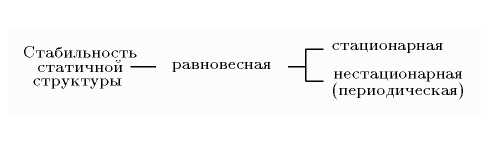

Такая структура обладает следующими характеристиками. Во-первых, она находится в равновесии (все скорости изменений равны нулю), причем в равновесии статическом. Такое равновесие, как уже было показано выше, предполагает "постоянство относительных координат взаимодействия элементов" [Зар,с.10], неизменность в данных условиях и на данном промежутке времени. Во-вторых, статичная структура либо обладает стационарностью, либо находится в нестационарном (периодическом) равновесии. В-третьих, такая структура всегда стабильна.

В чистом виде в реальности неизменные структуры не существуют. Однако такой анализ активно используется социальными науками в описательных целях. Когда исследователь пытается представить структуру общества как некий срез, застывший образ, "моментальный снимок" вне временных характеристик, тогда схема статичной структуры наиболее удобна. Мы не будем применять это понятие для описания зафиксированного момента в развитии структуры, если при этом изменяется совокупность внутренних отношений в ней (для этого больше подходит понятие "состояние"), а будем оценивать как некую абстрактную, формальную схему, застывшую во времени и пространстве.

Например, такая схема применяется при описании структуры ценностей как некого идеального типа. Особенно часто это происходит при описании норм, ценностей восточного общества. Равновесие между элементами структуры ценностей (государство, мир, порядок, традиции, иерархия, ритуал, прошлое, конфуцианское знание, стабильность) оценивается как стабильное, не меняющееся во времени. "Здесь нет внутренней напряженности, обусловленной трудной совместимостью элементов системы. Все сбалансировано, сцементировано как бы безоговорочной поддержкой элементов друг друга" [Кул,с.8]. Описание системы западных ценностей уже не укладывается в схему статичной структуры. Для западной цивилизации мы видим напряженное, нестабильное, непрерывно меняющееся равновесие между элементами.

Второй вариант, где применяется схема статичной структуры, - описание социальной структуры закрытого общества. Речь идет об обществах, для которых характерна неподвижная форма стратификации и отсутствие мобильности. Такой тип общества определяется П.Сорокиным как устойчивый, непроницаемый, в нем нет никаких "отверстий" и никаких ступенек, по которым можно было бы переходить с одного этажа на другой. Более всего приближено к абсолютно неподвижному обществу так называемое кастовое общество, однако и в нем присутствует элемент мобильности. "Абсолютно неподвижное общество есть миф, никогда не реализованный в истории" [Сор,с.379].

Наконец, отметим, что поиск статичных, универсальных и вневременных структур - это основополагающая идея структурализма. Основу этого метода составляет именно представление о структуре как устойчивом скелете, совокупности правил, инвариантных при некоторых преобразованиях. Структура поэтому рассматривается только статично. Она исследуется как данность, взятая вне времени и не зависящая от сознания субъекта. Изучение строения объекта, аналогии и типизация структур, раскрытие связи социальных структур и структур сознания, исследование бессознательного, поиск универсального кода структур, "который позволяет в определенных условиях превращать их друг в друга средствами соответствующих правил перевода" [Кап,C.131] - вот лишь некоторые черты этого метода. Проблема стабильности структур решается здесь весьма просто. Структура всегда стабильна, поскольку выступает либо как скелет объекта, либо намного чаще как жесткая совокупность правил, не подверженных изменениям под влиянием сознания субъекта.

Таким образом, для статичной структуры характерна либо стабильность равновесная стационарная, либо стабильность равновесная периодическая. Этот вид стабильности обеспечивает прежде всего status-quo системы. Если рассматривать стабильность как сочетание устойчивости и изменчивости, можно заметить, что в этом случае стабильность совпадает с устойчивостью, поскольку изменение отсутствует.

Однако даже такие сцементированные, неподвижные, упорядоченные структуры могут обладать низкой степенью стабильности. Например, быть стабильными благодаря слабости соседних систем.

Важно отметить, что на определенном этапе познания такое представление о структуре вполне может нас удовлетворить. Однако при более глубоком исследовании формальная схема статичной структуры исчерпывает свои познавательные возможности. Необходимо ввести иное понимание структуры.

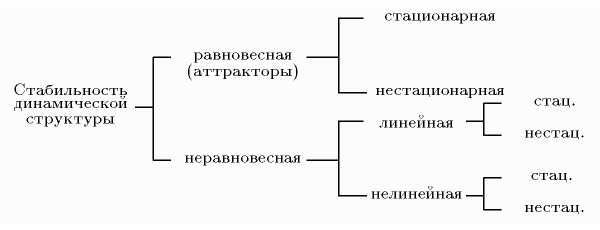

Второй вид структуры - это структура изменяющаяся, переменная, динамическая. Картина здесь усложняется. Этот вид характерен для открытых систем, осуществляющих обмен со средой и, следовательно, способных к изменению. К системам с такими структурами относят развивающиеся, адаптивные, (само)обучающиеся и т.п.

Изменению в динамической системе могут подлежать и сами элементы (их состав, свойства, норма поведения), и связи между ними. Однако степень изменения может быть разной. Незначительные изменения не ведут к развалу системы и появлению новой структуры. Они не доминируют над устойчивостью системы, поэтому система сохраняет свою структуру и не претерпевает качественной перестройки. При более сильных изменениях, когда системоизменяющие тенденции подавляют системообразующие, "происходит перерождение системы и ее вступление в новый жизненный цикл" [Гла,с.51]. Возможна качественная перестройка структуры в результате бифуркации.

При незначительных изменениях структура находится в динамическом равновесии, так как присутствуют внешние, заметно меняющиеся во времени воздействия. Такому динамическому равновесию свойственна "инвариантность градиента относительного изменения взаимодействия элементов" [Зар,с.10]. Примером стабильных равновесных динамических структур могут являться структуры-аттракторы - относительно устойчивые макросостояния, на которые выходят процессы эволюции в нелинейных средах, или иными словами, устойчивое положение системы, к которому она стремится. Как в биологических системах, так и в экономических и политических аттракторы бывают разных типов. Например, А.Шаров в исследовании стабильности населения выделяет помимо странных аттракторов, относящихся к нестабильным, хаотичным структурам, аттрактор со стабильным равновесием (stable equilibrium - steady state) и аттрактор - предельный цикл (limit cycle) [Sha]. Среди равновесных динамических структур можно также выделить стационарные и периодические.

В случае сильных изменений для системы характерна неравновесная стабильная структура. Здесь необходимо рассматривать линейное и нелинейное неравновесие. Наиболее интересно нелинейное равновесие. За счет нелинейной неравновесной стабильной структуры, для которой характерны многовариантность и неопределенность развития, наиболее активно происходят процессы самоорганизации. Такая структура стремится к минимуму энтропии (негэнтропии), отдаляясь от максимальной энтропии (равновесия). Неравновесность структуры приводит к изменению свойств, появлению нового качества. Примером структуры такого типа является диссипативная структура. Она возникает и существует только в неравновесных условиях, является более дифференцированным и более высоким уровнем упорядоченности в развитии системы и существует за счет рассеивания (диссипации) энергии и уменьшения энтропии.

Неравновесные стабильные структуры могут быть и стационарными, и нестационарными. Диссипативные структуры бывают преимущественно нестационарные [Кня,с.6].

Заметим, что сильно неравновесная структура (нелинейная) становится особенно чувствительной даже к малейшим возмущениям, которые могли быть несущественными для равновесной структуры. Колебания способны изменить поведение системы, сменить неравновесную стабильную структуру на неравновесную нестабильную.

Наиболее ярко неравновесные стабильные структуры присутствуют в экономике: в структуре ценообразования, движения капитала, рабочей силы, производстве товаров, рыночных процессах. Стабильная неравновесность рынка - залог эффективности его функционирования. В этой структуре наиболее удачно сочетаются процессы самосохранения и саморазвития. "Устойчивость здесь не мешает развитию, а способствует ему!" [Абд,с.201].

Использование схемы неравновесной стабильной структуры можно встретить при описании открытых стратификационных обществ. Для таких структур характерна постоянная борьба между равновесием и неравновесием, силами стратификации и силами выравнивания. Профиль стратификации в нормальных условиях подвижный, но колебания совершаются в определенных пределах и форма конуса общества постоянна. Однако при чрезвычайных условиях, отмечает П.~Сорокин, эти пределы могут быть нарушены и профиль стратификации может стать либо очень плоским, либо очень выпуклым. Такие крайние положения неустойчивы, поэтому происходит или достраивание, или выравнивание верхушки конуса. Благодаря действию стихийных, импульсивных, насильственных сил (бифуркация на языке синергетики) общество возвращается к равновесию [Сор,с.297-373]. Таким образом, на смену равновесной стабильной структуре приходит неравновесная стабильная структура, затем период нестабильности и неравновесности, и, наконец, восстанавливается равновесная стабильная структура (циклы, волновые процессы).

Говоря о стабильности неравновесных структур, отметим далее, что важной ее составляющей является стабильность относительно воздействий соседних систем, а не только стабильность при внутренних возмущениях. В литературе этот частный вид стабильности неравновесной структуры именуется просто - структурная устойчивость (термин, введенный А.А.Богдановым). Обратим внимание на то, что чаще всего исследователи рассуждают о структурной устойчивости, а не структурной стабильности, поскольку в естественных науках чаще употребляют термин "устойчивость".

Этот вид стабильности характеризует особенности функционирования неравновесных структур, которые при усиливающихся флуктуациях перестают быть пространственно однородными и теряют свою пространственную симметрию. Этим они отличаются от равновесных и слабо неравновесных структур, которые за счет замкнутости системы сохраняют свою однородность.

Почему происходит потеря однородности? Дело в том, что термин "структурная устойчивость" описывает стабильность относительно вторжения новых единиц. При этом возможны два варианта. Первый наблюдается при высокой степени стабильности структуры. Тогда "новый режим функционирования не устанавливается, а сами новые единицы ("инноваторы") погибают" [При86,с.251]. Второй вариант наблюдается, если силы на стороне возмущений. Если новые единицы успевают "захватить" систему прежде чем погибнуть, то вся система перестраивается на новый режим функционирования. Прежняя однородность, симметрия, структура изменяются.

Заметим, что структурная устойчивость иногда определяется следующим образом: если "рассматриваемая система ведет себя "почти так же", как и "соседние", то говорят, что она структурно устойчива" [Кас,с.59]. Важно при этом определить, что такое "близкая" система, и что значит схожесть поведения.

Так или иначе, структурная устойчивость - это борьба двух тенденций: стабильности структуры и нестабильности возмущений (флуктуаций), внедряемых в систему извне. "Линия фронта этого вечного противодействия постоянно меняется, соотношение сил рождает каждый раз новый структурный рисунок" [Вол,с.54]. Стабильность в итоге достигается за счет когерентного, то есть согласованного, действия элементов системы и функционирования аттракторов как конечных стабильных состояний, к которым стремится система. Много примеров структурной устойчивости можно встретить в указанном исследовании социальной стратификации П.Сорокина (стадия неравновесного стабильного конуса стратификации).

Особенно ярко проявляется механизм "структурной устойчивости" и "структурной неустойчивости" в диалоге двух культур" - передающей" и "принимающей". Как указывает Ю.М.Лотман, сначала одна культура передает тексты, другая находится на приеме. Затем тексты усваиваются на непонятном языке, происходит постепенное овладение чужим языком и воссоздание по аналогичным правилам новых текстов. Далее наступает критический момент: "чужая традиция становится своей на основе исконного семиотического субстрата "принимающего"" [Лот89,с.228-229]. Новые элементы растворяются, становятся своими, трансформировавшись или полностью поменяв свой облик.

В результате диалога систем элементы-новаторы не погибают. Они перестраиваются, как перестраивается сама система. Можно сказать, что система через состояние возбуждения начинает активно развиваться и постепенно переходит на новый режим функционирования. Создаются предпосылки для появления новой структуры.

Из сказанного можно сделать вывод, что "структурная устойчивость" выступает как динамическая характеристика, "определяющая адаптационную изменчивость системы и в целом ее способности к развитию" [Шев,с.8].

Итак, подводя промежуточные итоги, представим классификацию стабильных динамических структур:

Заканчивая рассмотрение стабильности структуры, необходимо остановиться на проблеме соотношения индивида и структуры. Для социологического познания оказывается недостаточным просто отметить процессуальность и динамичность структуры. Необходимо показать и связь микро- и макроуровня, индивида (элемента) и структуры. Если человек представлен не как деятель, а как элемент, жестко детерминированный структурой, то социальная система и социальная структура создают "впечатление пустого социального пространства (наподобие абсолютного пространства ньютоновской механики), "отдельного" от реальных индивидов" [Коз,с.20].

Современная социология (Н.Эллиас, П.Бурдье, Э.Гидденс, М.Де Серто, А.Турен и др.) стремится не разделять человека и его деятельность, структуры и процессы. Человек оказывается не статичным, а активным элементом, а отношение человека и структуры смягчается. Эти два уровня воспринимаются как взаимообусловленные (например, через понятие "фигурация" у Н.Элиаса, преобразовательной модели (IV) связи индивида и общества Р.Бхаскара, понятие "габитус" П.Бурдье). Основным шагом для совершения этого парадигмального сдвига является признание того, что Э.Гидденс именует "дуальностью структуры". "Структуру не нужно приравнивать к принуждению, она не только принуждает, но и дает возможности" [Гид95,с.61], она не является "внешней" по отношению к индивидам, а в определенном смысле скорее "внутренней".

Таким образом, на смену классическому противопоставлению индивида структуре (либо в варианте "дюркгеймовском" - структуры обладают принудительной силой к индивиду, либо в "веберовском" - структуры как результат человеческого поведения) в неклассической социологии утверждается представление (в частности, Р.Бхаскара) о том, что: 1) структуры не существуют независимо от видов деятельности, направленных ими; 2) структуры не существуют независимо от идей и представлений субъектов о сути своей деятельности; 3) общество - не продукт деятельности индивидов; 4) существует особый способ связи между структурой и людьми - воспроизводство и преобразование индивидами структур. "Следовательно, по отношению к индивидам общество выступает как нечто такое, чего они никогда не делали, но что существует только благодаря их деятельности" [Бха,с.229-231].

Такое представление, несомненно, усложняет приведенную выше схему. Необходимо сделать дополнительные замечания относительно отношений структуры и основного элемента (индивида, его действия):

Итак, современное представление о дуальности структуры требует введения новых понятий (актор, габитус, фигурация и др.) В этом есть своя логика. Новый образ общества, подверженного изменениям и нестабильности, требует нового языка. Однако мы позволим себе обратиться к старому, но очень емкому и точному термину - состояние системы. Это позволит нам детальнее рассмотреть стабильность структуры.

Необходимо также заметить, что состояние выражает совокупность свойств и отношений объекта, или иными словами " все множество характеристик, которое система обнаруживает в данный момент", "совокупность значений переменных" [Исс,с.98, 342]. Подчеркнем еще одно важное обстоятельство: изменение структуры и изменение состояния - суть не одно и то же. Предположим, произошли изменения в составе правительства. Значит ли, что появление новых людей на освободившихся после ухода кого-либо местах - это изменение структуры? С позиций традиционного представления о структуре как законе связи, несомненно, нет. Изменилось состояние, но структура осталась прежней. Если же новые люди изменяют тактику и вследствие этого изменяются связи и отношения в правительстве, можно сказать, что изменились и структура, и состояние. Это показывает нетождественность состояния структуре системы. Однако с позиций современного социологического представления о структуре как постоянно меняющейся и содержащей такой активный, динамичный элемент, как индивид, так категорично заявлять о соотношении структуры и состояния не приходится. Эти два понятия сближаются, поскольку, как мы уже указывали выше, структура порой теряет иерархичность, жесткость и ассоциируется с процессом.

Таким образом, состояние системы характеризует способ функционирования системы (один из возможных) и является элементом процесса. Система, развиваясь, проходит ряд состояний (в прямом или обратном порядке).

В естественных науках стабильность структуры и стабильность состояния четко разделяются. В социологической литературе такая дифференциация стабильности, как правило, не проводится. Происходит отождествление двух видов стабильности. В одних случаях, говоря о стабильности, подразумевают структуру, в других - состояние. На наш взгляд, анализ стабильности состояния может позволить, во-первых, более детально рассматривать динамику системы и ее стабильности, отмечать малейшие изменения элементов, отношений между ними и системы в целом. Во-вторых, уловить момент потери стабильности, когда система переходит из одного состояния в другое, но сохраняет или существенно не изменяет при этом свою структуру. Анализ динамической структуры или фиксирование статической структуры без исследования состояния может быть не достаточным.

Далее отметим частные случаи стабильности состояния системы. Они такие же, как при рассмотрении динамической структуры.

Исследование стабильности процессов позволяет, во-первых, описать каким образом происходит взаимодействие, осуществляющееся через связи, зафиксированные в структуре. Во-вторых, анализируя процессы, можно выявить дестабилизирующие тенденции в системе, которые могут в дальнейшем привести к потере стабильности. В-третьих, зная о том, что процесс представляет собой последовательность состояний, можно проследить, как система переходит из одного состояния в другое.

Таким образом, исследование стабильности процессов помогает раскрыть механизм функционирования изменяющейся, динамической структуры, в которой, как было уже показано, сочетаются и способность сохранять параметры, и в тоже время способность к развитию.

Говоря о стабильности процессов, прежде всего отметим, что стабильные и нестабильные процессы постоянно сосуществуют в нашем динамично развивающемся мире. Стабильность процессов и нестабильность флуктуаций дополняют друг друга. Смена этих двух типов функционирования системы происходит циклически, волновым образом. Период стабильности ("восхождение" и "скатывание" волны) сменяется хаотичностью (гребень волны). Системы могут существовать, только пульсируя от "порядка к хаосу" и далее, "от хаоса к порядку".

Рассмотрим виды стабильных процессов. Так же как в случае со стабильностью структур и состояний, процессы бывают равновесные и неравновесные. Равновесный процесс - это процесс перехода из одного равновесного состояния в другое. Изменения при этом происходят очень медленно. Такие процессы обратимы, могут развиваться в прямом и обратном порядке. Возвращение в первоначальное состояние происходит через ту же последовательность состояний, как и в прямом процессе, но в обратном порядке. Подобные процессы свойственны закрытым системам с неизменяющейся структурой. Хотя, как уже указывалось, совершенно замкнутые социальные системы - это скорее теоретическая абстракция, нежели реальность.

Социальным системам, благодаря своей открытости, более свойственны неравновесные процессы, которые можно разделить на линейные и нелинейные. Линейные неравновесные процессы напоминают равновесные. Их слабое неравновесие может не оказать заметного влияния на систему, а затем может и вовсе смениться равновесием. Как и равновесные процессы, линейные неравновесные (слабо неравновесные) неизбежно приводят к уничтожению любого различия в системе, любой специфичности. Для них характерно действие отрицательной обратной связи, направленной на поддержание структуры, сохранение ее параметров, стабильности повторяющихся связей между явлениями. За счет этого и равновесные и линейные неравновесные процессы являются системообразующими.

Нелинейные процессы отличаются необратимостью (существует различие между прошлым и будущим), случайностью и непредсказуемостью. Они, как правило, системоизменяющие, поскольку за счет своей чувствительности к флуктуациям и положительной обратной связи могут привести к созданию новой, более упорядоченной структуры (через бифуркацию). Таким образом, неравновесные процессы становятся источником нового порядка, изменений, динамики системы.

Понятия "стабильность внутренней среды" и "стабильность внешней среды" позволяет нам подойти к рассмотрению стабильности целого. Основными признакам целого будем считать несуммативность (свойства целого не сводятся к сумме свойств элементов), выделенность на фоне среды и процессуальность.

Стабильность целого означает "сохранение целостности системного объекта как основное условие его существования" [Шев,с.8], стремление к самосохранению в отношениях с внешней средой. В отличие от "структурной устойчивости", где целью является адаптационная изменчивость, развитие, целое, по мнению Е.В.Шевелевой, стремится не изменяться и сохранять свое системное качество во взаимоотношениях со средой.

Стабильность целого обусловливается "целостностью (определяющей отграничение системы от среды и интегративные качества системы) и уравновешенностью базовой структуры социальной системы" [Шев,с.8]. В момент изменения среды целое приспособляется за счет структур, которые имеют новые свойства и отношения, соответствующие меняющейся среде. Это приспособление происходит в результате своеобразной "деформации" совокупности новых особенностей частей, сформированных с помощью механизма иерархии структур. После такой деформации целое стремится вернуться в исходное состояние, и именно в этом направлении идет дальнейшая перестройка отдельных структур иерархической лестницы" [Сви,с.89].

При рассмотрении стабильности целого возникает вопрос: означает ли факт стабильности системы как целого стабильность всех элементов, подсистем, процессов в ней? Каково соотношение стабильных (и нестабильных) подсистем в рамках целого?

Отметим, что точно так же, как свойства системы как целого, не сводятся к сумме свойств элементов, так и стабильность системы не будет сводиться к сумме стабильностей элементов и подсистем. Существует сложная взаимосвязь между стабильностью и нестабильностью подсистем:

Таким образом, в социальной системе могут сосуществовать подсистемы и элементы с разной степенью и видами стабильности, а также возможно одновременное функционирование стабильных и нестабильных подсистем. Иными словами, для системы может быть характерно "наличие в потоке развития качественно неоднородных слоев, движущихся параллельно или в разных направлениях" [Алт,с.22].

Это позволяет представить социальную систему как многослойную, в которой отдельные ниши и слои обладают разными характеристиками стабильности и нестабильности. Такое видение выходит за рамки классического восприятия общества как жесткой, строго детерминированной структуры, "паутины отношений". Особенностью современного анализа стабильности становится рассмотрение социальной системы как многомерной, многовариантной, полифундаментальной структуры. В центре внимания оказывается, по словам В.Алтухова, "разъединение сфер", их самостоятельность, автономность. Это разделение может быть настолько сильным, что каждая из частных структур может выступать как "равноценное измерение того общественного целого, в которое она входит" [Алт,с.21].

Социальные системы могут различаться по степени многомерности: одни имеют небольшое количество автономных центров, другие по своему строению напоминают мозаику - "пестрое" и неиерархичное образование с большим количеством ядер, центров, срезов. Вертикальная иерархия, считавшаяся всегда основным признаком целого, может отсутствовать. Так или иначе, но такие системы могут не иметь жестких дилемм - "стабильность - нестабильность", "порядок - хаос", "позитивное - негативное", "прогрессивное - регрессивное" и т.п. Вместо взаимоисключения, резкого раскола разных тенденций присутствует одновременное сосуществование крайностей - гибкое, подвижное, лишенное черно-белой непримиримости. Эта "антиномичная" структура может иметь разную степень напряженности между элементами. Например, в период равновесия и слабого неравновесия стабильные и нестабильные части и элементы могут спокойно сосуществовать. Стабильность и детерминация здесь доминируют. Однако в период, предшествующий бифуркации, напряжение, конфликтность, непредсказуемость и нестабильность нарастают.

В итоге, естественно предположить, что любой социальной системе может быть присуще не только чередование стабильного и нестабильного этапов, но и периоды многослойности, многовариантности, многомерности: сосуществования на уровне подсистем и элементов порядка и хаоса, стабилизирующих и дестабилизирующих тенденций. Анализируя возможные соотношения, можно выделить следующие варианты:

Поэтому нетрудно заметить, что абсолютно стабильные системы без очагов нестабильности - это теоретическая абстракция, "мертвое общество". Такие системы не способны к развитию. И наоборот, даже в самый хаотичный период развития системы существуют стабильные структуры ("аттракторы"), которые в дальнейшем будут основой порядка, возникшего из хаоса, основой воспроизводства системы, преемственности в ее развитии. Даже если система после бифуркации поменяет свое качественное состояние, в ее составе будут присутствовать элементы и подсистемы старой системы, оказавшиеся наиболее стабильными и живучими. (Вспомним, что по Т.Парсонсу, такими элементами являются элементы культурной (этнической) подсистемы, являющиеся залогом стабильности и сохранения системы).

Из сказанного следует, что подобно тому, как стабильность есть единство устойчивости и изменчивости, можем предположить, что стабильность - это также сочетание устойчивости и нестабильности (как источника любых изменений). И в этом контексте, выражение "стабильная нестабильность" вовсе не кажется абсурдом. Это может быть всего лишь частный случай в соотношении этих параметров системы.

В этом аспекте есть еще одна сторона. Отметим, что стабильность - это также сочетание устойчивости и неопределенности, всегда сосуществующей с нестабильностью и изменением. Наличие нарастающей неопределенности, размытости, неединообразия, неприкрепленности всегда ассоциируется с хаотичностью, приближающейся катастрофой. Но в определенных рамках они выступают как основа стабилизационных тенденций. Неопределенность составляет, по словам Ю.М.Лотмана, внутренний резерв культуры (и мы можем сказать, что и социальной системы в целом, а не только ее культурной подсистемы), "благодаря чему она становится более чувствительной и подготовленной к преобразованиям в момент тех или иных социальных кризисов" [Лот73,с.90-93]. С запасом неопределенности связана "гибкость системы, способность к повышению информативной емкости и резерв динамического развития" [Лот,с.171].

Итак, подводя итоги, отметим, что такого рода представление позволяет нам в духе постмодернистской традиции рассуждать о дифференциации и плюрализации концепции стабильности социальной системы. Необходимо отказаться от традиционной схемы противопоставления стабильности и нестабильности, стабильности и неравновесности. Стабильность не существует как некий неделимый монолит, но есть сочетание несочетаемых, казалось бы, элементов и тенденций. Во-первых, разных видов и степеней стабильности, и, во-вторых, системообразующих и системоизменяющих тенденций, устойчивости - с одной стороны, и изменения, неопределенности, непредсказуемости, нестабильности, с другой. Стабильная система осуществляет баланс этих разных начал.