|

Глобальная этносоциология

Омск: ОмГУ, 1997. - 212 с.

|

|

Глобальная этносоциология

Омск: ОмГУ, 1997. - 212 с.

|

Комплиментарность - ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии) членов этнического сообщества, определяющего деление на "своих" и "чужих".

Комплиментарность следует отнести к подсознательной сфере в жизнедеятельности людей, и тем самым природа этноса должна быть понята при анализе подсознания людей. Последнее определяется тем, что человек - часть живой природы. В своем развитии он прошел большой путь биологической эволюции. Следовательно, для того чтобы лучше разобраться в том, что же такое этнос мы должны обратиться к учению о биологических процессах, протекающих на поверхности Земли, или к учению о биосфере (см. гл. 1).

Стереотип поведения - система поведенческих навыков, передаваемая из поколения в поколение через обучение и воспитание и, в большей мере, через условный рефлекс подражания. Первое относится к сознательным действиям - к социосфере, второе - к подсознательным, к биосфере, а также к этносфере.

Сознательные действия людей описываются законами спонтанного общественного развития (см. гл. 5).

Итак, появились слова "этносфера" и "социосфера", которые подразумевают некоторые понятия, необходимые для того, чтобы разобраться в том, что такое разумная жизнь на Земле.

Можно предположить, что разумная жизнь на Земле - это следующие компоненты:

Математическое описание среды обитания человечества или биосферных процессов дано в [Кра1]. Остается сделать то же самое для этнических и социальных процессов.

Каждый коллектив (этнос) людей, адаптируясь к ландшафту, вырабатывает свой стереотип поведения, относясь зачастую враждебно (отрицательная комплиментарность) к другому типу поведения (к другому этносу). Стереотип поведения - фундамент этнической традиции, включающей культурные и мировоззренческие устои, формы общежития и хозяйства.

Этнос - это верхнее звено некоторых геобиоценозов, заселенных этническими сообществами. Соответственно геобиоценоз, в который входит как верхнее звено некоторый этнос, следует назвать этноценозом.

Этносфера - это совокупность всех этносов и их этноценозов.

Соответственно социогенез - это процессы развития общества, его зарождения, преобразования и гибели. Для спонтанного общественного развития этносфера и этногенез - всего лишь фон, на котором реализуется социальное движение [Гу4].

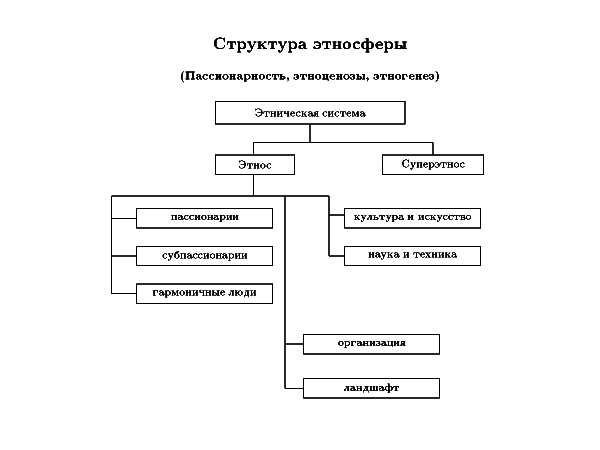

Выделяем этнические и социальные системы, которые развиваются благодаря процессам этногенеза и социогенеза соответственно. В основе представления об этнической системе лежит теория Л.Н.Гумилева о пассионарности, которая излагается в этой главе. Строгое описание социальной системы отложим до гл. 5.

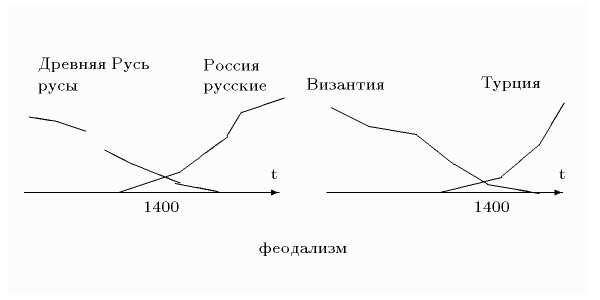

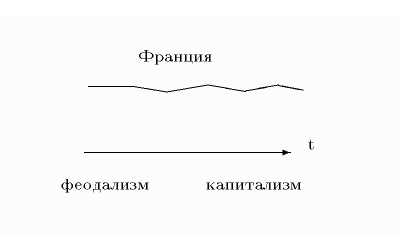

Социальная система может оставаться на определенном участке суши (территория государства) неизменной, а населяющий его этнос исчезает и заменяется другим:

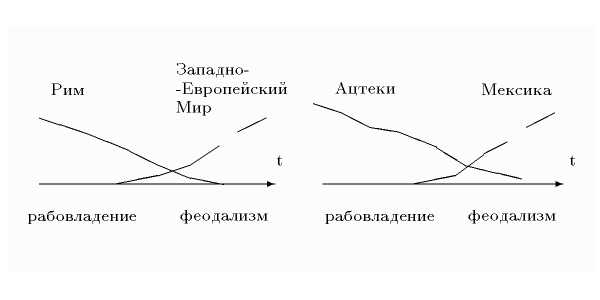

Но замена этноса и социальной системы может происходить одновременно:

Этнос может сохраниться, а социальная система измениться:

Точные определения оставим на будущее.

Отношения между подсистемами биосферы, этносферы и социосферы будем выяснять постепенно.

Эта энергия заставляет организмы размножаться до возможных пределов. Пределы очерчены границей геобиоценозов. Организмы тратят энергию на адаптацию к среде. Люди, входя в геобиоценоз, тратят биохимическую энергию (своего живого вещества) на поддержание равновесия со средой (либо на поддержание измененного ранее ландшафта, либо на адаптацию к ландшафту). Большинство этносов органически входят в состав геобиоценозов, образуя этноценоз. А некоторые, развиваясь и размножаясь, на что затрачивается биохимическая энергия, начинают распространяться за пределы своего биохора. Но расширение заканчивается тем, что они становятся новым этносом на новой освоенной территории. То есть наступает период стабилизации.

Биохимическая энергия всегда стремится к максимальному своему проявлению. Живое вещество становится источником свободной энергии, то есть способно произвести работу. Биосфера получает больше энергии, чем требуется для поддержания ее равновесия. Это ведет к вспышкам активности в живом веществе. (Саранча поднимается в воздух, летя навстречу своей гибели, киты бросаются на берег, микроорганизмы порождают эпидемии, ...). У людей это проявляется в виде взрывов этногенеза. Начинают бурно идти этнические процессы, идет зарождение новых этносов.

Такие вспышки активности среди людей называются пассионарными толчками.

Пассионарность как энергия - это избыток биохимической энергии живого вещества (людей), подавляющий в человеке инстинкт самосохранения и определяющий способность к целенаправленным сверхнапряжениям.

Пассионарность как характеристика поведения - эффект избытка биохимической энергии живого вещества (людей), порождающий способность к самопожертвованию ради (часто) иллюзорной цели.

Таким образом, пассионарный толчок в той или иной популяции людей, ведет к проявлению пассионарности у членов популяции.

Пассионарность - это генная мутация, то есть изменения в организме, передающиеся по наследству.

Члены популяции, подверженные пассионарному толчку, становятся носителями пассионарного признака. Это проявляется в способности их организма к повышенному поглощению биохимической энергии из среды и в выдаче этой энергии в виде работы. Такие члены популяции называются пассионариями. Эти люди отмечены пассионарным признаком.

Признак - это функциональная способность гена проявить себя соответствующим образом. Значит, пассионарный признак - это способность гена дать организму возможность быть пассионарием, то есть человеком, подавляющим инстинкт самосохранения, жертвующим собой во имя поставленной цели.

Пассионарный признак является рецессивным признаком; его носитель - рецессивный аллель, то есть ген измененной формы (мутированный), по сравнению с геном члена популяции, жившего до момента пассионарного толчка. Рецессивность означает, что признак не обязан проявиться в любом потомке, но он все же проявляется по определенному закону.

Итак, в популяции следует выделить:

Популяцию, подвергшуюся пассионарному толчку, повлекшему появление пассионариев, называют пассионарной.

Пассионарная популяция либо превращается в этнос, либо погибает. Пассионарность - энергия, которая питает исторический процесс, при этом направление исторического процесса определяется общественной формой движения материи.

Пассионарии - это люди, определяющие лицо, своеобразие этноса при его зарождении; стремление к экспансии, освоению новых земель; с их честолюбивыми настроениями связаны периоды разладов и гражданских войн. Люди создают, преобразуют окружающую природную среду, кормящую их, и в свою очередь преобразованный ландшафт формирует сам этнос, наделяя его неповторимым стереотипом поведения.

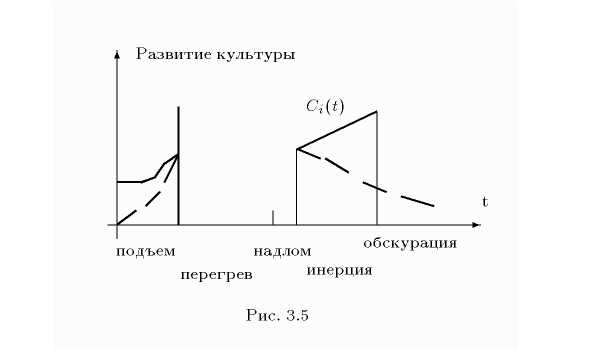

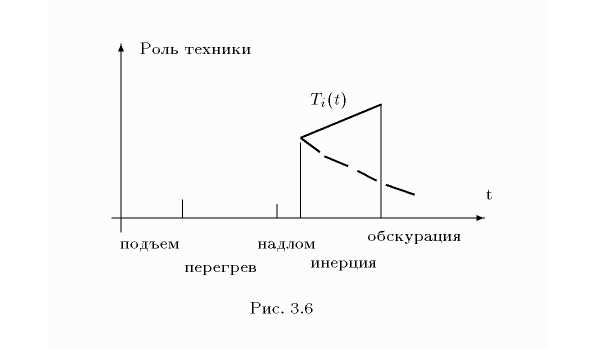

Отношение к технике, науке, на которые либо тратятся дополнительные усилия, либо они награждаются прохладным отношением, также уникально для каждого этноса и характеризует место этноса среди современных ему народов. Столь же важны творческие проявления в этносе, его культурные достижения, восприятие мира, его искусство [Шпенглер, Шпе7].

Культура каждого этноса настолько уникальна, что часто многие исследователи вместо понятия "этнос" используют понятие "культура". Более того, например, в американской социологии при изучении основ теории общества предпочтение отдают термину "культура", а термин "этнос" практически не используется (см. [Смелзер, Смел14]).

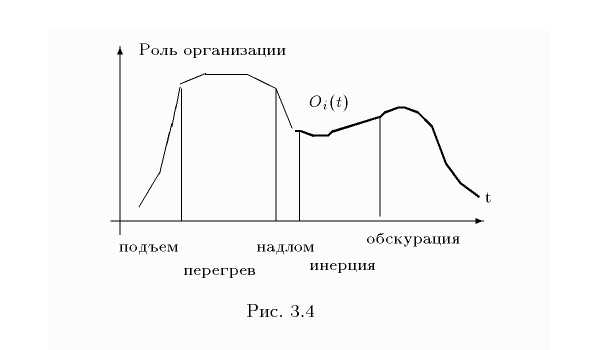

Особое место занимает подсистема "Организация". Любой коллектив может быть так назван только потому, что он выделяется среди случайной совокупности людей (или животных) наличием вполне определенной структуры. Взаимоотношения людей в коллективе не хаотичны, не беспорядочны, но подчинены некоторой им всем понятной схеме, правилам. Коллектив, называемый этносом, имеет свою организацию, закладываемую с момента зарождения этноса под влиянием пассионариев, устанавливающих правила поведения, вводящих табу, объекты или субъекты для поклонения. Организация этноса - как правило, не государство, но выполняет подчас сходные с ним функции; она определяет нравственные и моральные нормы и тем самым поведение члена этноса в той или иной обстановке.

Мы построим в гл. 4 математическую модель этноса как совокупность указанных выше семи подсистем, отношения между которыми описываются дифференциальными уравнениями.

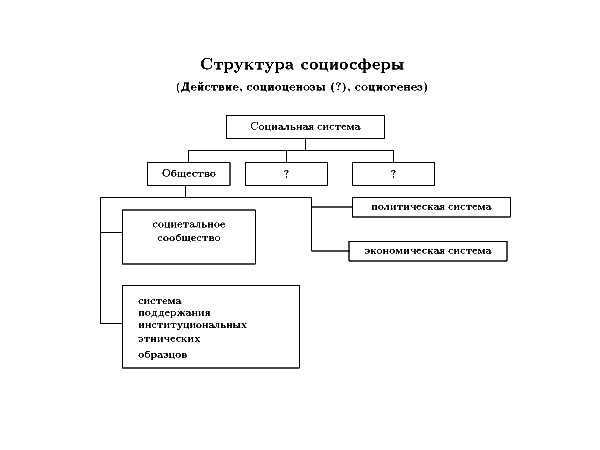

Этнические отношения не являются единственными отношениями между членами этноса. Прогрессирующие социальные отношения размывают этническую организацию, делая людей цивилизованными, то есть похожими друг на друга, независимо от первоначальной этнической принадлежности. Социальные процессы отличаются от этнических, и это проявляется в схеме структуры социосферы, аналогичной схеме этносферы:

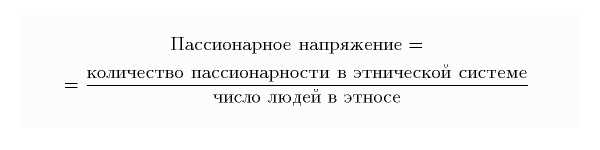

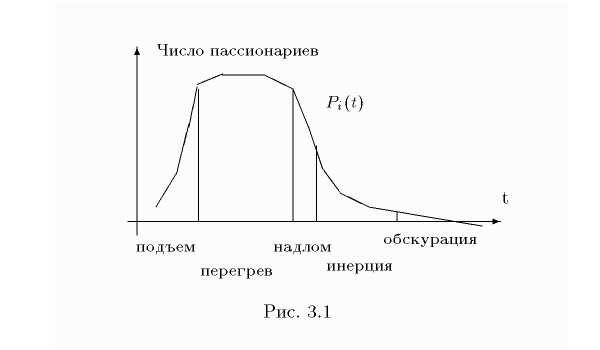

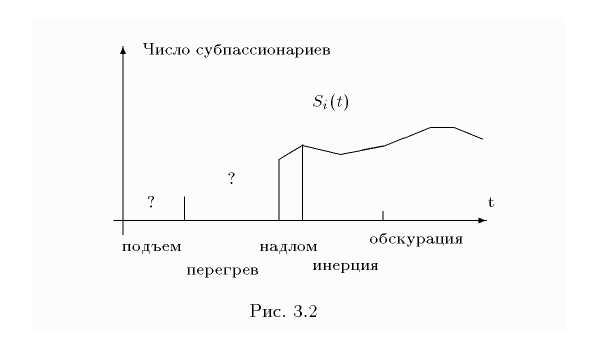

Этногенез характеризуется пассионарным напряжением, определяемым следующим образом

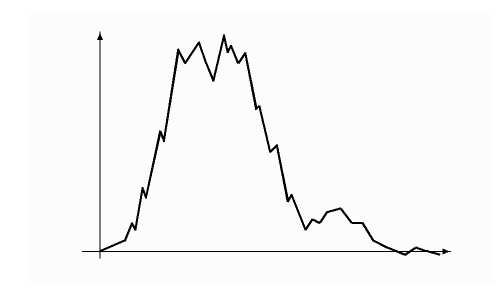

Кривая пассионарного напряжения имеет вид (Гумилёв, [Гу2, Гу4])

Длительность жизни этнической системы 1200 - 1500 лет.

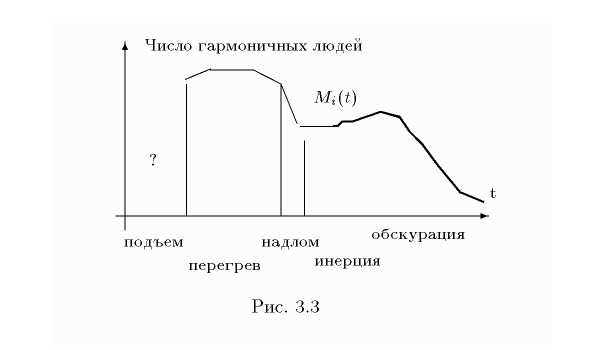

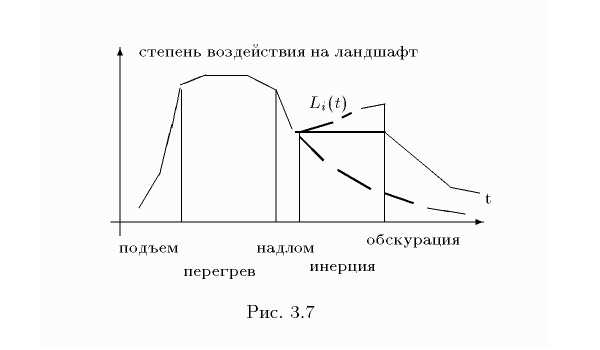

Этногенез имеет последовательные фазы: подъем, акматическая (перегрев), надлом, инерционная, обскурации, регенерации.

Фазы этногенеза:

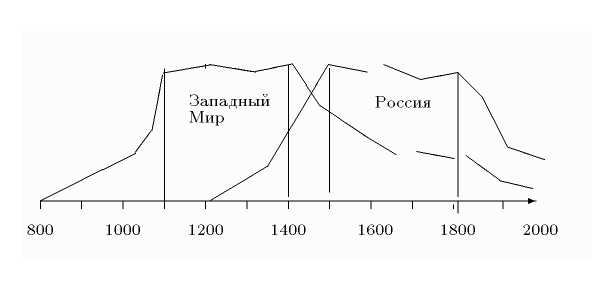

В качестве примера рассмотрим как Л.Н.Гумилёв представляет развитие во времени этногенезов Западно-Европейского суперэтноса и России.

Таким образом, впереди Россию ожидает "золотая осень" цивилизации.

Падение числа пассионариев со временем отвечает закону Н.И.Вавилова об вытеснении рецессивного признака [Гумилёв, Гу4].

Полезно найти также "экспериментальные" кривые для ландшафта, культуры и техники. Для этого используем высказывания Л.Н.Гумилева [Гу2, Гу4]:

Пунктирная кривая появилась здесь благодаря следующей фразе Л.Н.Гумилева: "Техника и искусство - индикаторы этнических процессов, своего рода кристаллизация пассионарности минувших поколений" [Гу4,c.424]. Нижеприведенная кривая (рис.3.7) отражает следующие состояния ландшафта - по мере развития этногенеза в той или иной фазе:

Приведенные кривые , так же, как кривая пассионарного напряжения, полезны как образцы поведения "реальных" этносов для подгонки численных параметров математической модели этнической системы под "реальную ситуацию".

Л.Н.Гумилев составил карту девяти пассионарных толчков, имевших места в прошлом земной цивилизации (см.[Гу2, Гу4]) и проанализировал ее с точки зрения наложения фаз этногенеза на истории конкретных этносов на основе традиционной хронологии. Толчки разбросаны на интервале от XVIII в. до н.э. до XIII в.н.э. В свете новой глобальной хронологии А.Т.Фоменко они происходили на более коротком отрезке времени: от IX в.н.э. до XIII в.н.э. [Фо2], и шли в иной очередности и на отличных от указанных Л.Н.Гумилевым территориях.

Идея космического происхождения пассионарных толчков, которую выдвинул Л.Н.Гумилев, сразу вооружила противников его теории этногенеза. Они стали критиковать ее, во-первых, как сугубо географо-биологическую, а, во-вторых, как содержащую "фантастические предпосылки". В сознании исследователей безотказно срабатывал принцип лезвия Оккама: "... что может быть объяснено из различий материи по ряду оснований, - это же может быть объяснено одинаково хорошо или даже лучше с помощью одного основания" [Окк,с.19]. Поэтому в истории науки всегда страдали теории, пытавшиеся связывать земные и космические явления. Такая участь постигла астрологию, учение Месмера об особом флюиде, названным им "силой всеобщего тяготения" [Гри, с.284] и многие другие. Скептически воспринимаются "прокосмические" теории Э.К.Циолковского, А.Л.Чижевского и С.Н.Лазарева [Лаз].

Л.Н.Гумилев пытался объяснить пассионарные толчки вспышками солнечной активности, но ему не удалось найти убедительных подтверждений своей догадки. По существу, природа толчков осталось "темным" местом в теории Л.Н.Гумилева, но это не предлог для того, чтобы ее отвергнуть. Эта теория очень удачно может быть формализована, и это делается в следующей главе.

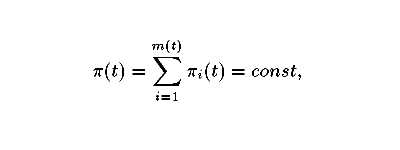

Взгляд на происхождение пассионарных толчков меняется, если предположить, что действует закон сохранения пассионарной энергии

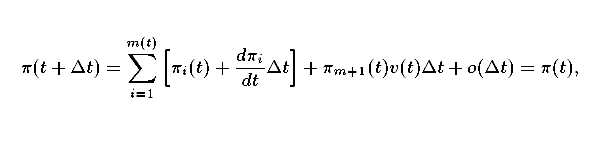

где \pi_i(t) - пассионарная энергия i-го этноса в момент времени t; m(t) - меняющееся во времени число этносов. Следуя идеям [Кра1,c.30], примем, что v(t)\Delta t - вероятность образования нового (m+1) этноса на интервале [t, t+ \Delta t]. Величину v(t) назовем скоростью эволюции. Тогда

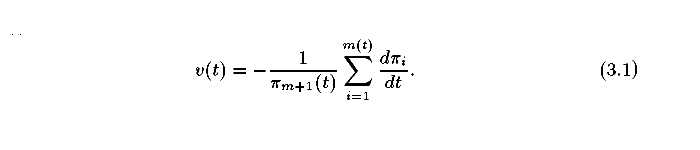

откуда

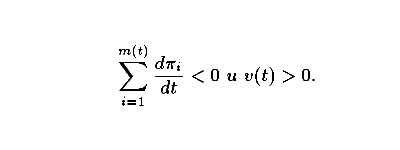

Из этого выражения для скорости эволюции v(t) видно, что для эволюции в сторону увеличения числа этносов изменение пассионарностей отдельных существующих этносов должно быть резко несимметрично, то есть скорость падения пассионарного напряжения гибнущих этносов должна быть больше, чем скорость роста пассионарного напряжения развивающихся этносов. Для этого необходимо, чтобы

Это означает, что новый этнос черпает энергию для развития из гибнущих этносов, а не со стороны, например, из космоса. Видимо, совокупность всех этносов на Земле представляет собой сложную самоорганизующуюся систему.

Если считать, что вся система этносов квазистационарна, то есть скорости изменения пассионарной энергии этносов малы, d\pi_i/dt\sim \epsilon, (i=1,...,m(t)), то, как следует из (3.1), эволюция становится заметной только тогда, когда пассионарность возникающего этноса \pi_{m+1} достаточно мала. Другими словами, если этносы, окружающие возникающий этнос, застыли на одном уровне этнического развития, для рождения нового не нужна большая энергия (из космоса, как это мыслил Гумилев). Впрочем, Л.Н.Гумилёв подчеркивал, что число первых пассионариев крайне мало. Не так их много и в дальнейшей истории этноса. Данный вывод о малости исходной пассионарной энергии подтверждался и в ходе компьютерных экспериментов с математической моделью этноса (см.гл. 4). В этом смысле удачен термин "толчок": малый толчок способен гору разрушить.

Таким образом, гипотеза Л.Н.Гумилева о пассионарных толчках, являющихся причиной зарождения новых этносов, вполне согласуется с условием малости величины требуемой для этого биохимической (пассионарной) энергии. Последнее означает наличие естественного препятствия на пути установления "точки отсчета" для этногенеза. Поэтому специалисты-этнологи и делают заявления, что "... стремление найти "точку отсчета" остается непреодоленным и до нее накопление отдельных этнических признаков оценивается в рамках становления отдельного народа, а после нее - как развитие уже сложившегося народа. Между тем очевидно, что становление народа, само по себе представляет сложный исторический процесс, и поэтому говорить о "точке отсчета" в достаточной мере бесперспективно - ее нет и она лишь искусственно вводится нами в материал" (Алексеев, [Алекс,с.134-135]).